日期:2025-09-01 11:14:28来源:www.51kubo.com

在我国传统历法中,"第三个庚日"是一个关键的时间节点,它标志着一年中最炎热时期的开始——三伏天。这个看似简单的概念背后,蕴含着古人深邃的天文智慧和丰富的文化内涵。本文将深入探讨第三个庚日的含义、计算方法及其在传统文化中的重要意义。

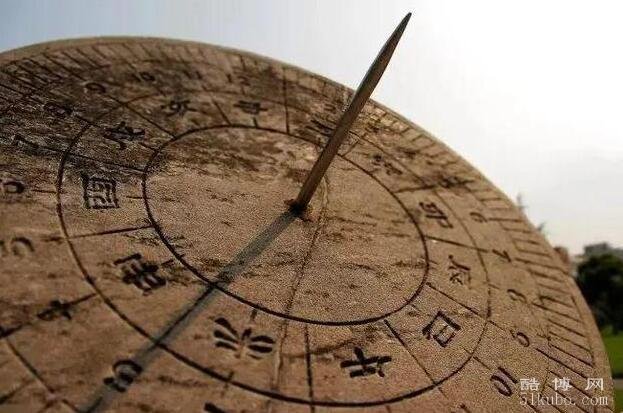

庚日是我国古代干支纪日法中带有"庚"字的日子。天干共有十个:甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸。地支有十二个:子、丑、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥。将天干与地支相配,形成六十组不同的组合,称为"六十甲子"。每逢天干为"庚"的日子就是庚日,如庚子日、庚寅日、庚辰日等。

由于天干有十个,所以每隔10天就会出现一个庚日。但一年365天(闰年366天)不是10的整数倍,因此每年的庚日日期都不固定。这种变化使得庚日的计算成为一门独特的学问,也赋予了三伏天起始时间每年不同的特性。

第三个庚日的计算遵循"夏至三庚数伏"的古训。具体方法是:从夏至日开始,按照干支纪日的顺序数到第三个庚日,这一天就是初伏的开始,也就是三伏天的起点。

以2025年为例:夏至是6月21日,第一个庚日是6月25日(庚戌日),第二个庚日是7月5日(庚申日),第三个庚日是7月15日(庚午日)。2025年的三伏天就从7月15日开始。

值得注意的是,由于干支纪日的循环特性,夏至与第一个庚日之间的间隔每年都不同,导致第三个庚日出现的日期在公历7月10日至21日之间波动。这种波动直接影响中伏的长短,进而决定整个三伏天是30天还是40天。

三伏天分为初伏、中伏和末伏三个阶段。第三个庚日不仅是初伏的开始,还决定着整个三伏天的结构:

初伏:从第三个庚日开始,持续10天。

中伏:从第四个庚日开始,其长度取决于夏至到立秋之间的庚日数量。如果有4个庚日,中伏为10天;如果有5个庚日,中伏为20天。

末伏:从立秋后的第一个庚日开始,持续10天。

第三个庚日的早晚直接影响中伏的长短。如果第三个庚日较早(7月18日前),中伏通常为20天,三伏天共40天;如果较晚(7月18日后),中伏为10天,三伏天共30天。

古人将第三个庚日作为三伏起点并非随意而为,而是基于对自然规律的深刻观察。虽然夏至是一年中白昼最长、太阳高度最高的日子,但最热的天气却出现在夏至后20-30天。

这主要是因为地球表面和大气层对热量的吸收与释放存在滞后效应。夏至后,地表每天吸收的热量仍多于散失的热量,热量持续积累,到三伏天时达到峰值。这与一天中最热时刻不在正午而在下午2点左右的原理类似。

三伏天期间副热带高压的控制、空气湿度大等因素也加剧了闷热感。古人通过长期观察,将第三个庚日作为炎热开始的标志,体现了对气候规律的准确把握。

在中国传统文化中,第三个庚日不仅是气候节点,更蕴含着丰富的哲学思想和生活智慧:

从五行角度看,"庚"属金,夏季属火,火克金,故金气伏藏。"伏"字既指阴气受阳气所迫藏伏地下,也暗示人们应"隐伏避盛暑"。

从养生角度看,三伏天是"冬病夏治"的最佳时机。中医认为此时人体阳气最旺,毛孔开张,利于药物吸收。在第三个庚日开始的初伏进行穴位敷贴(三伏贴),可治疗冬季易发的疾病。

从民俗角度看,各地形成了丰富的三伏习俗,如北方"头伏饺子二伏面,三伏烙饼摊鸡蛋"的食俗,以及晒书、晒衣等除湿防霉活动。n.51kubo.coM

本站所发布的文字与图片素材为非商业目的改编或整理,版权归原作者所有,如侵权或涉及违法,请联系我们删除,如需转载请保留原文地址:https://www.51kubo.com/minsu/1756696468.html

Copyright 2012-2022 www.51kubo.com 【酷博网】 版权所有 |  鄂ICP备15013748号-14

鄂ICP备15013748号-14

声明: 部分信息与图片素材来源于互联网,如内容侵权与违规,请与本站联系,将在三个工作日内处理,互联网不良信息举报邮箱:52920268@qq.com